オイオイ、

何を言ってるんだジョニー!?

ってなったことないっすか?

PREP法で展開されたプレゼン。

結論は伝わるし、

受け取ることはできた。

シッカリと主張を

受け止めたうえでなお、

「で、なんの話をしてるんですか?」

そんな想いで胸が埋めつくされること・・・。

えぇ、PREP法ならありえます。

どんな話をしているのか

皆目見当がつかない。

そんなことがあるんです。

何がそうさせるのか・・・。

ズバリ、PREP法の結論から入る

あの特有のカタチに問題あり。

えっ、PREP法なら伝わる

って言ったじゃん・・・。

えぇ、伝わります。

でも、

それがどんな話について語っているかが

わかる人にはってことです。

ジムへ通うべきです。

身体を鍛えるなら自宅ではカバーしきれないから。

ジムへ行けば専門の知識を持ったトレーナーの指導を仰ぎ、効率的に身体をバッキバキにすることも可能です。

夢のシックスパックを手に入れるためにも、ジムへ通うべきなのであります!!

これ読んで、ジムへ通う

メリットはわかります。

でも、ダイエットのためなのか、

筋トレのためなのか、

ボデイービルダーを養成するための

ジム通いを推奨してるのは

わからないですよね?

だから・・・・・・、

「・・・で、何のためにジムに通うん?

俺、身体鍛えたいって

思ってへんのやけど・・・」

とならないですか?

こんな気持ちになった

読者の選択肢は1つ。

ブログからの離脱です。

だって興味湧かないんだもん。

えぇ、PREP法で説明する前に、

「どんな話をするのか」ということを

読者と共有できてれば問題ありません。

でも、いつもそれができる

わけじゃない。

そこがPREP法の注意点なのです。

伝わる分、

置いて行かれたときの疎外感。

半端ないです。

読者としては悲しい想いをするだけ。

そして「こいつは何を言ってるか

わからないヤバいヤツ」という

想いを抱くだけです。

そのことが有利に

働けばいいんですが・・・。

働きそうにはないですよね?

前提共有不足

この問題はPREP法の魅力を

半減させる毒。

だけど、ちょっとした工夫で

避けられたら嬉しくないですか?

あるんですよ。

そんな工夫の施された

PREP法の亜種。

そんな物があるんです。

そうなんだよ、ジョニー、

君が悪いわけじゃないんだ。

君はPREP法を知っているのに、

その派生形を知らないだけなんだよ。

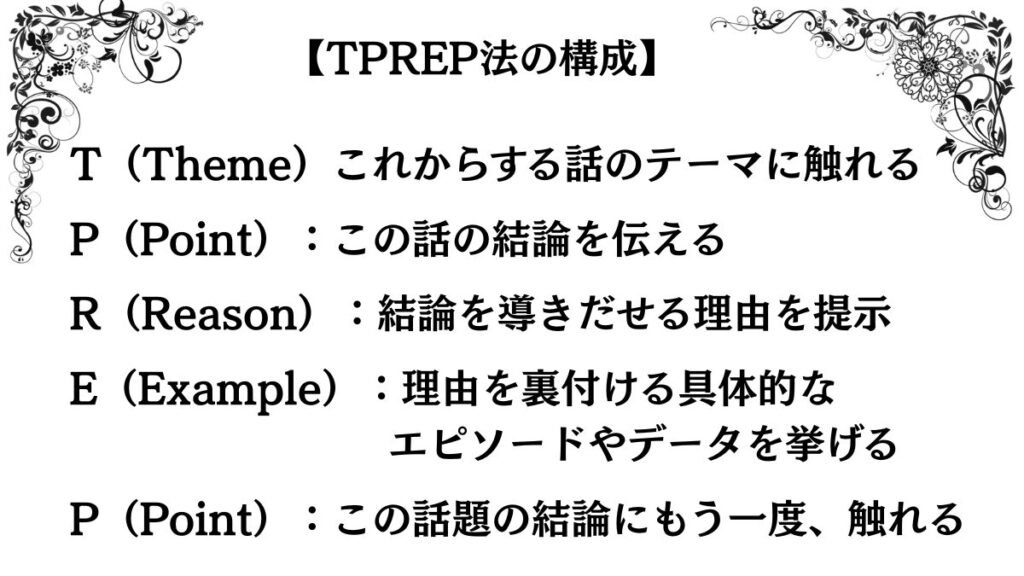

『TPREP法』

それがPREP法の問題を

改善する亜種の名前です。

「ティープレップ法!?」

PREP法にTがついただけやんけ

そう思われたかも・・・。

えぇ、その疑問、大正解です。

この文章の型は

『PREP法』に『T』が付いただけ。

そして『T』が表すもの・・・。

それは『テーマ』です。

つまり

『今回の記事はこんなことを話しますよ』

という宣言を冒頭にすることで、

読者と前提を共有することが

可能となります。

さっきの例文(⇩)も

T(テーマ)がないのが

読者をモヤらセル原因。

ジムへ通うべきです。

身体を鍛えるなら自宅ではカバーしきれないから。

ジムへ行けば専門の知識を持ったトレーナーの指導を仰ぎ、効率的に身体をバッキバキにすることも可能です。

夢のシックスパックを手に入れるためにも、ジムへ通うべきなのであります!!

この例文でも、

ジムに通って身体を

バッキバキにした方が

良いってことはわかります。

でも、誰のどんな目的のために

ジム通いをオススメしてるのかは

わかりません。

そこで⇩のように

「T(テーマ)」を加えてみます。

細マッチョになって彼女が欲しいポッチャリ男子は聴いてくれ。

ジムへ通うべきです。

身体を鍛えるなら自宅ではカバーしきれないから。

ジムへ行けば専門の知識を持ったトレーナーの指導を仰ぎ、効率的に身体をバッキバキにすることも可能です。

夢のシックスパックを手に入れるためにも、ジムへ通うべきなのであります!!

こんな風にしたら

「どんな話なのか」が

より明確になりませんか?

PREP法の良さは結論を

読者にドカンと伝えるとこにあります。

ただ、急に結論を伝えるんで、

「何の話してるの?」ってなりがち。

だからT(テーマ)を

PREP法の前に置くんです。

そうすれば「何の話なのか」が

明確になります。

読者をきょとんとさせない。

これはブログの生存戦略では

かなり大切。

ってか「何の話なの?」とさせたら

離脱されるだけです。

その離脱ポイントを創らないためにも、

TPREP法の存在を知っているということが

アナタに有利に働く・・・。

他のブロガーがPREP法で

意味不明な結論をバンバン伝える中、

どんな話の結論なのかを伝えられる。

そのことがアナタという存在を

「他のブロガーとは何かが違う」と

読者に知らしめることになるのです。

TPREP法は、

その名の通りPREP法の冒頭に

T(テーマ)を付属させた

カタチになります。

構成は⇩のような感じ。

PREP法を使える訓練をしてる

アナタにとっては問題なく

使いこなせるはず。

ただ、ブログ記事で使うときは

注意が必要になります。

記事タイトルでT(テーマ)が

読者に伝わるカタチだった場合です。

記事タイトルで理解できてることを

本文の冒頭で、再度、触れることになり、

読者は冗長に感じてしまうかもしれません。

あっ、気付いちゃいました?

記事タイトルで話の前提を

共有できる状態なら、

PREP法だけでOK。

TPREP法なんてなくても

問題なしです。

とはいえ、

PREP法で記事を作成したのに、

予想外に読者の離脱が早いとなれば、

TPREP法を知らないと

途方にくれてしまいます。

もしも、読者からの反応が予想外に悪いなら

記事タイトルで話の前提を

共有できてないかも。

だから、TPREP法で

「こんな話をしていますよ」

と伝えるのは極めて有効な手段になります。

PREP法が機能しないとき、

「前提を共有できていない」

ことが原因の場合が多いです。

TPREP法という存在を知っていることは

アナタが窮地に陥ったとき、

アナタを救いだす大切な存在になるでしょう。

PREP法の亜種。

少しだけ覚えなきゃですけど、

覚えておいて損はないかと・・・。

記事タイトルで

「前提共有」できれば

PREP法で事足りる。

これは紛れもない事実。

となると知りたくなっちゃうかも。

『記事タイトルでどうやって

「前提共有」するのか』ってこと。

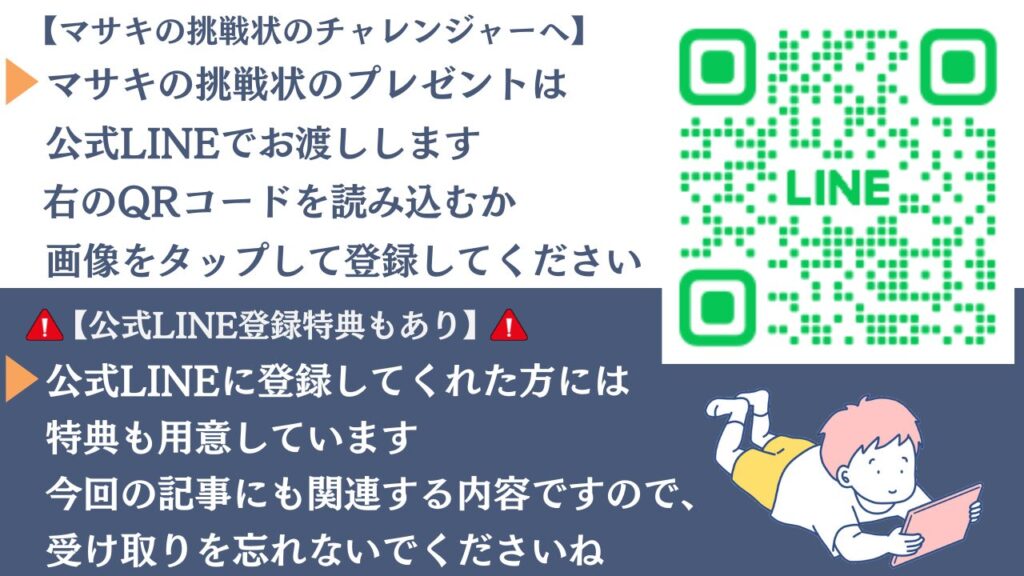

ってことでマサキの挑戦状だ!!

今回の記事ではPREP法の亜種の1つ「TPERP法」について語った。

TPREP法は記事タイトルで話題の「前提共有」が常にできていれば覚える必要はなくなる。

そこで「マサキの挑戦状」では『記事タイトルで前提を共有する3つのコツ』を伝えさせてもらうことにしよう。

⇩から公式LINEに登録して「前提共有」と送ってくれ。

公式LINEに登録してくれた人には、PREP法が持つ「前提の共有が肝心」なんてことより、もっと深刻なPREP法の欠陥を伝える記事をプレゼントすることにしよう。

君からの挑戦を待っているよ。

PREP法の効果を

最大化するために必要なモノ。

それが「前提の共有」です。

記事タイトルで、

その共有が上手くいかなかったときは

TPREP法の存在を思い出して、

協力を仰ぐようにしてくださいね。